今回の特定技能で最も注目されている『登録支援機関』の役割、要件、登録申請などについてまとめました。

外国人材を労働者として受け入れる在留資格「特定技能」が実施されました。

今までの技能実習制度とは違う外国人材を受け入れる仕組みとなりました。

特定技能と技能実習制度の比較や違いは、以下の参考記事をお読みください。

今後の特定技能が担う役割、現存する技能実習制度との違いや、元技能実習生・2号技能実習生から特定技能外国人へ移行することが出来る要件をまとめました。 管理人 まさに平成から令和へ時代が変わる瞬間に特定技能が実施されました(20[…]

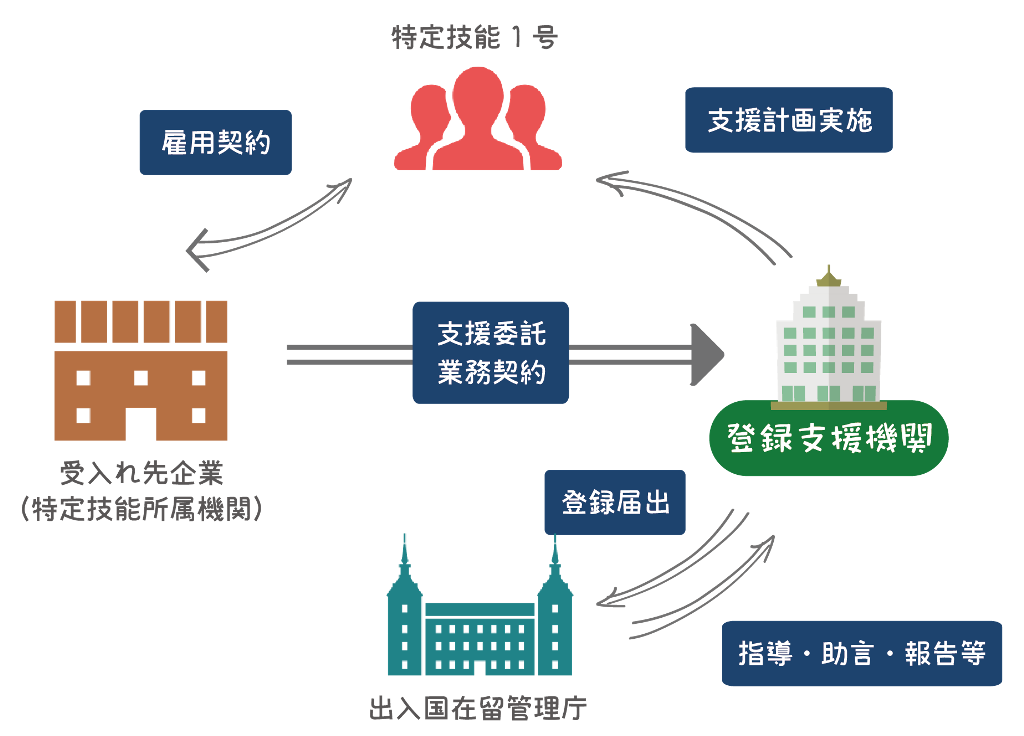

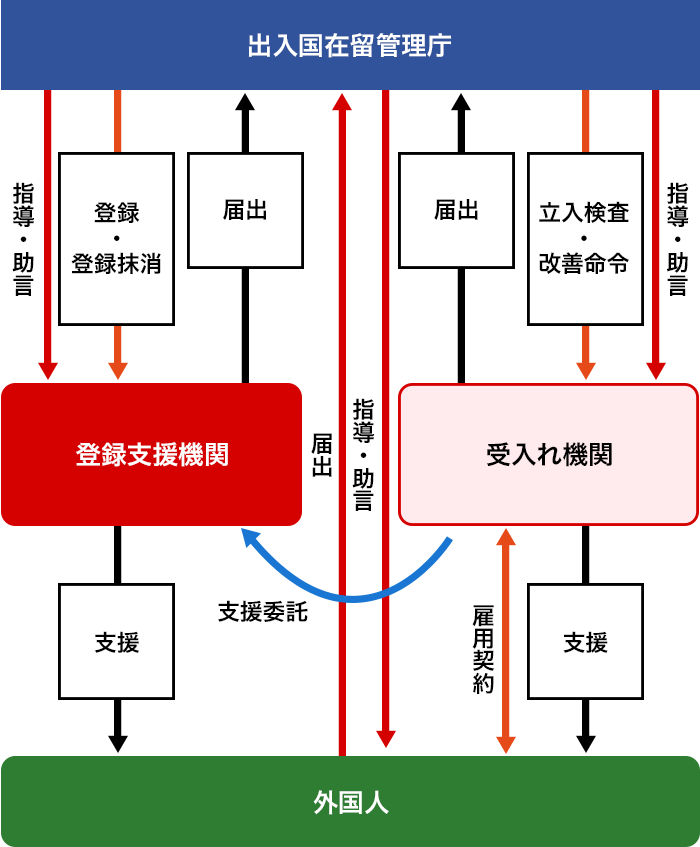

特定技能で外国人材を受入れる場合、以下の機関と連携する仕組みとなっています。

・出入国在留管理庁

・登録支援機関

・監理団体

・受入れ企業(特定技能所属機関)

・行政書士

・人材紹介会社(有料職業紹介事業)

・送り出し機関

・特定技能外国人

それぞれの立場から特定技能制度での立ち位置を見ていきましょう!

1号特定技能外国人に係る構図

上図は、1号特定技能外国人を受入れ支援する基本的な構図です。

そして、以下の項目について詳細に解説をしていきます。

・登録支援機関になるための登録申請

・1号特定技能外国人に係る指導・助言・報告等(出入国在留管理庁)

・1号特定技能外国人と受入れ企業が結ぶ雇用契約の条件

・受入れ企業が登録支援機関へ支援委託

・登録支援機関が1号特定技能外国人の支援計画を策定・実施

登録支援機関とは

※登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官(佐々木聖子氏)の登録を受ける必要があります。

【出入国在留管理庁長官の登録を受ける要件】

受入れ先企業(特定技能所属機関)と契約を交わし、業務委託を受けて適合する「1号特定技能外国人」の支援計画の全部を実施すること。

支援計画の一部のみは登録を受けることは出来ません。また、委託を受けた業務を再委託することもできません。

過去5年間に、労働関係、労働基準法などで違反、罰金刑を受けた団体などは、申請があっても登録を認めないことになっています。

支援計画で通訳者などの履行補助者によるサポートを活用することは、認められています。

特定技能所属機関とは

特定技能所属機関(受入れ先企業)は、1号特定技能外国人に対して必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」があります。

ここでは、行わなければならない支援である義務的支援について記載しています。

そして、特定技能所属機関(受入れ先企業)は、これらの支援業務の全て(義務的・任意的支援)を登録支援機関に委託することも出来ます。

【義務的支援】

義務的支援として、特定技能所属機関(受入れ先企業)は事前ガイダンスで1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額、その他の労働条件などの情報提供をすること。

1号特定技能外国人が入国した際の送迎を支援すること。また、住居の契約事項に特定技能所属機関(受入れ先企業)が連帯保証人になることを義務付けました。

また、家賃債務保証業者を確保して、特定技能所属機関(受入れ先企業)が緊急連絡先になることも義務的支援として記載しています。

1人あたりの居室の広さについて、一般的な居室、間取り面積などから、1人あたり7.5平方メートル以上を適切な広さとするように求めました。

1号特定技能外国人支援計画にある、生活ガイダンス(ゴミ捨てなど生活におけるマナー、交通ルール、交通機関の利用の仕方ICカードの購入・利用方法)など、生活オリエンテーションで少なくとも8時間以上の説明や指導をすることが義務付けられました。

1号特定技能外国人が、日本で働くために必要となる預金口座の開設、携帯電話やライフラインの契約の手続きなどの場合、協力、補助することも求められています。

技能実習と特定技能の関連性

特定技能における登録支援機関や特定技能所属機関の立ち位置を、こちらの図をもとに確認してみましょう。

特定技能では、外国人材を受け入れる仕組みが技能実習制度とは異なります。

1、受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

- 外国人と結ぶ雇用契約が適切

(例:報酬額が日本人と同等以上) - 機関自体が適切

(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない) - 外国人を支援する体制あり

(例:外国人が理解できる言語で支援できる) - 外国人を支援する計画が適切

(例:生活オリエンテーション等を含む)

2、受入れ機関の義務

- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行

(例:報酬を適切に支払う) - 外国人への支援を適切に実施

→支援については、登録支援機関に委託も可。

全部委託すれば1③も満たす。 - 出入国在留管理庁への各種届出

(注) ①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

・出入国在留管理庁 ⇔ 外国人技能実習機構

・受入れ機関 ⇔ 受入れ機関(企業)

・登録支援機関 ⇔ 協同組合(監理団体)

・特定技能1号 ⇔ 技能実習生

登録支援機関の支援は、「特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うこと」ですので、現存する協同組合(監理団体)が担っている業務が、そのまま適応されるのではないでしょうか。

1号特定技能外国人の支援概要・計画について

登録支援機関は、特定技能外国人に対して行うべき支援が二つあります。

必ず実施しなければならない「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」があります。

ここでは、行わなければならない支援である義務的支援について記載しています。

1.事前ガイダンス

義務的支援で一番最初に行う事前ガイダンスは、特定技能外国人が理解可能な言語で説明する必要があります。

また、一方的な資料等(文書、メール内容)でガイダンスを済ませることは認められていません。

対面形式、またはオンラインツールを使用するなど、必ず双方がコミュニケーションを取れる手段で行う必要があります。

最後に特定技能外国人が事前ガイダンスの内容を聞いて理解したのかどうか?本人による「事前ガイダンスの確認書」に署名をもらうことになります。

事前ガイダンスの項目は、以下の内容を説明することが求められています。

・就労する業務内容・給与額・労働条件・活動内容

・入国の手続き

・保証金徴収の有無等

・雇用契約申込みの取次ぎ

・支援費用を本人に負担させないこと

・入国時には、港や飛行場から受入れ先の企業まで、特定技能外国人の送迎を行うこと

・適切な住居確保による支援を実施すること

・就労・生活相談や苦情を受ける体制があること

・支援担当者の氏名及び連絡先を伝えること

1号特定技能外国人と雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、又は在留資格変更の許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・その他の方法(インターネットによるビデオ通話など)から、説明する義務があります。

2.出入国する際の送迎

出国する際の送迎では、保安検査場の前まで一緒に同行して、1号特定技能外国人が入場するまでを見届け確認する必要があります。

3.住居確保・生活に必要な契約支援

住居の契約事項にある連帯保証人になり、社宅を用意すること。 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内します、そして、各手続の補助をいたします。

4.生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明をいたします。

1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語でもって説明する必要があります。また、個別の事情や実施する状況等にもよりますが、少なくとも8時間以上の生活オリエンテーションを実施することが義務付けられています。

5.公的手続等への同行

必要に応じて住居の確保、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。

6.日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行います。

7.相談・苦情への対応

職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解することができる※言語(母国語)での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。

※「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語が最適ですが、説明する内容を咀嚼し理解できる言語のことを言います。

8.日本人との交流促進

地元の自治会等で開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。

9.転職支援(人員整理等の場合)

受入れ先の企業側の都合などによっては、雇用契約を解除する場合がありますので、その後の転職先・求人先を探す手伝いや推薦状の作成等を行います。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供をする必要があります。

10.定期的な面談、行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報します。

3ヵ月に1回定期巡回報告

支援業務を行う登録支援機関の支援業務の一つとして、3ヵ月に1回定期巡回報告を行う必要があります。

受入れ企業、特定技能外国人の登録事項や支援の実施状況等の各種届出が義務付けられています。

届出の不履行や虚偽の届出については登録の取消しの対象とされていますのでご留意ください。

登録支援機関による届出は、随時届出と定期届出があります。以下の期間内に地方出入国在留管理官署に提出する必要があります。

・随時届出は事由発生日から14日以内

・定期届出は四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内

【定められている四半期の期間】

| 第1四半期 | 1月1日から3月31日まで |

|---|---|

| 第2四半期 | 4月1日から6月30日まで |

| 第3四半期 | 7月1日から9月30日まで |

| 第4四半期 | 10月1日から12月31日まで |

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、定期的な面談などの支援に関する事項が出ています。

受入れ所属機関又は、登録支援機関が3ヵ月に1回の割合で定期的に行う特定技能外国人の面談の実施方法が示されました。

新型コロナウィルスの事態が収束するまでの当面の間、特定技能外国人及びその監督的立場にある者との面談については、直接に対面して話をする方法によらずに、テレビ電話・電話等の方法でも差し支えありません。

1号特定技能外国人の支援計画では、義務的支援・任意的支援があります。

詳細について説明している記事は、こちら

特定技能には、「特定技能1号」で在留する外国人(1号特定技能外国人)と、「特定技能2号」で在留する外国人(2号特定技能外国人)の2つの在留資格があります。 本文では、1号特定技能外国人についての支援計画の基準について分かりやすく解読し[…]

登録支援機関になるには、資格が要るのか!?

行政書士の方々でもビザ申請、変更などの書類関係のみを受け持つ方や、登録支援機関になり支援業務も兼ねる方など、2極化しています。

ただし、登録支援機関になるには支援責任者の外国人事業に従事した経験者を置かなければなりませんので、新規参入の行政書士さんは支援責任者を確保することが障壁になるのではないかと思います。

登録支援機関の登録を受けるための基準と義務

【登録支援機関の登録を受けるための基準】

① 機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がないこと)

② 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できること)

【登録支援機関の義務】

① 外国人への支援を適切に実施すること

② 出入国在留管理庁への各種届出をすること

(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。

登録申請の方法、手続

【登録支援機関の登録申請手続】

1 申請方法・書類等

■申請者

特定技能所属機関から契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者

■申請先

地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)

(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)

■申請方法

持参又は郵送

■申請時期及び審査期間

登録申請に係る審査期間は、およそ2ヶ月かかりますので、支援業務を開始する予定日のおよそ2ヶ月前に申請すること。

■申請提出書類

1.登録支援機関登録(更新)申請書

別記第29号の15様式 様式(PDF) 様式(Word)

2.立証資料

「登録支援機関の登録(更新)更新に係る提出書類一覧・確認表」確認表(PDF) 確認表(Excel)を参照してください。

※原則として申請書を含む提出書類への押印は不要です。

押印が不要な参考様式についてはこちらを御覧ください。

※登記事項証明書は,法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。こちらから

「運用要領・各種様式等」のページからも各種様式をダウンロードすることができます。

※EXCELシート上のリンクから各種様式をダウンロードすることができます。

※申請先は2ページ目の一覧を参照してください。

3、手数料納付書

○手数料納付書【PDF】

※申請手数料として28,400円分の収入印紙を貼付してください。

※申請後の印紙の返還は認められませんのでご留意ください。

・28,400円(新規申請)

・11,100円(登録更新 ※5年ごとに必要)

4、返信用封筒(角形2号封筒に宛先を明記の上,440円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

■審査基準

登録拒否事由(出入国管理及び難民認定法第19条の26第1項各号(平成31年4月1日施行))への該当の有無を審査します。

■審査結果の通知

1、登録拒否事由に該当しないと認められた場合、登録支援機関登録簿に登載し登録支援機関登録通知書を交付します。

登録の有効期間は5年間です。有効期限の更新を希望する方は登録の登録更新申請をしてください。

2、登録拒否事由に該当すると認められた場合、登録拒否通知書を交付します。

登録支援機関の登録申請に係る必要書類、手数料費用などの詳細記事は、こちら

特定技能で新たに新設された『登録支援機関』の登録申請について、必要な書類、申請時期、審査期間、手数料などを詳しく説明いたします。 登録支援機関についての詳細は、こちら 管理人 1号特定技能外国人を支援することが出来る登[…]

登録の要件

○支援責任者、又は1名以上の支援担当者を選任していること。

○2年以内に中長期在留者の受入れ実績があり、報酬を得る目的、業として外国人に関する相談業務に従事した経験があること。

○選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること。

×1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生

×支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担

×刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)

×5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為など

技能実習制度では、協同組合を通さないと技能実習生の受け入れができなかったですから。

今まで協同組合を設立できなくて、実習生事業を諦めていった方々からすれば、かなりのビジネスチャンス!とみて、いいのではないでしょうか!?

登録支援機関に係る登録申請・提出書類等

法務省は、各地方の入国管理局にて登録支援機関の概要についての相談を行っています。登録要件や提出書類などの説明をしています。

登録支援機関と監理団体の役割の違い

特定技能外国人を雇用する場合に支援業務を受入れ先企業に代わり代行できる法人であり、特定技能で働く外国籍の方々が安心して日本で暮らせる生活上の支援や環境を整える役割があります。

技能実習生を受け入れる企業を監理して適正に技能実習が行われているかを外国人技能実習機構に報告する義務を負った団体です。技能実習計画通り適切に実習が行われるよう「企業を監督する」ことが役割となっています。

監理費と支援費の費用面での違い

監理団体の場合

受入れ企業は監理団体に月々契約で定められた監理費を支払います。

団体や受入れ職種ごとに料金は様々ですが、相場では月々約3万円~5万円

登録支援機関の場合

受入れ企業は、登録支援機関に支援委託契約で定められた支援委託費用を支払います。

これもまた機関や受入れ業種によりますが、相場では月々1.5万円~3.5万円

よくあるご質問! 登録支援機関とは?

- 申請はいつから始まりますか?そして、どこで手続きを行うことができますか?

- 2019年4月1日より、各都道府県の地方出入国在留管理局の本局及び支局(空港支局を除く。)で行うことが可能です。

- 申請は郵送でも受け付けていますか?

- はい、郵送による申請も可能となります。

- 申請は代理人でも行うことができますか?

- はい、代理の方でも申請を行うことは可能となります。

- 登録支援機関になるための役割や要件などあれば教えてください?

- 登録支援機関となるためには、支援責任者、又は1名以上の支援担当者を選任していること。

2年以内に中長期在留者の受入れ実績があり、報酬を得る目的、業として外国人に関する相談業務に従事した経験があること。

選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があることなど、入管法令で定める基準を満たす必要があります。

- 支援責任者と支援担当者を兼任することは可能ですか?

- はい、兼任することは可能となります。

- 受入れ先の企業から登録支援機関として支援業務を委託された場合、双方で締結した支援委託契約に基づき,受入れ先企業から徴収する支援料金について金額の水準、又は上限等はありますか?

- 受入れ先企業から徴収する支援料金について、金額の水準はありません、また入管法令上の上限もありません。しかし、支援委託契約を締結する際に支援料金の金額、及びその内訳を記載する必要があります。

- 外国人技能実習制度で協同組合(監理団体)であった団体や個人が登録支援機関になることは可能ですか?

- 所定の要件を満たしていれば、外国人技能実習制度における協同組合(監理団体)が登録支援機関になることができます。

- 民間企業などの株式会社(営利企業)であっても登録支援機関として登録申請することは可能ですか?

- 所定の要件を満たしていれば、民間企業などの株式会社、営利法人であっても登録支援機関になることが可能となります。

- 個人(個人事業主)やボランティアサークルなどの法人格のない団体であっても登録支援機関として登録申請することは可能ですか?

- 所定の要件を満たしていれば、法人格のない団体、個人であっても登録支援機関になることが可能となります。

登録支援機関のよくあるご質問は、先日全国各地で開催した特定技能の説明会で、参加者からのよくある質問に対してのQ&Aをまとめたものとなります。

また、登録支援機関とは?よくあるご質問Q&Aが更新され次第、随時こちらのページに追加していきます。

【全国版】登録支援機関一覧リスト

登録支援機関の登録認定数は、6,000を越えました。(2023年12月1日時点、9,114件)また、民間団体、個人事業主が登録支援機関に新規参入した結果、全体の約四分の三を占める形になりました。

最新の登録支援機関一覧リストは、こちら

登録支援機関 全国47都道府県の登録支援機関一覧を掲載しています。また、当サイトは、全国エリアの登録支援機関キーワード検索で上位に表示している実績・信頼あるサイトです。地元の受入れ企業は、御社の地元エリアで特定技能外国人・高度外[…]

協同組合(監理団体)と登録支援機関について 【まとめ】

先日の鳥取県で行われた特定技能説明会で「監理団体と、登録支援機関が同じ立場なのか?」という質問において、法務省では、

「全く違う。監理団体と受け入れ企業は上下関係だが、登録支援機関は中立的な立場だ」と回答。登録支援機関は、受け入れ企業の代わりに、外国人への支援をする存在だと説明した。

そして、特定技能所属機関とは対等的な立場で、外国人を支援していくこと。